サンプル問題

| ア. | 「AI」という言葉は、「Automatic Intelligence」の略である。 |

|---|---|

| イ. | 「AI」という言葉の統一された定義はない。 |

| ア.不適切。 | 「AI」という言葉は、「Artificial(人工の) Intelligence」の略である。 |

|---|---|

| イ.適 切。 | 「AI」という言葉の定義は研究者によって異なっている状況にあり、統一された定義はない。 |

| ア. | 現在は、「第2次AIブーム」といわれている。 |

|---|---|

| イ. | AIは、「汎用人工知能」と「特化型人工知能」に大別することができる。 |

| ア.不適切。 | 現在は第3次AIブームとされている。第1次AIブームは1960年前後、第2次AIブームは1980年代であったとされ、第3次AIブームは2010年頃から現在まで続いているとされている。

※第1~3次AIブームの始まり、終わりの年代には諸説があります。 |

|---|---|

| イ.適 切。 | AIは、様々な思考・検討を行うことができ、初めて直面する状況に対応できる「汎用人工知能」と、特定の内容に関する思考・検討にだけに優れている「特化型人工知能」に大別することができる。 |

| ア. | a.教師なし学習 | b.教師あり学習 |

|---|---|---|

| イ. | a.教師あり学習 | b.教師なし学習 |

| 「教師あり学習」では、正解のラベルを付けた学習用データが用いられ、「分類」による文字や画像の認識、「回帰」による売上げの予測や異常の検知といった用途に用いられる。「教師なし学習」は「データのグループ分け」や「情報の要約」などの用途に用いられる。

教師なし学習はグループ分けや情報の要約に利用されるケースが多く、教師あり学習は、回帰や分類に利用されるケースが多い。

|

| ア. | ディープラーニングは、画像認識、音声認識などの精度が格段に向上するなどの成果をもたらし、AI技術の発達に大きな影響を与えている。 |

|---|---|

| イ. | ニューラルネットワークは入力層、中間層(隠れ層)、出力層の3層から成り立っている。 |

| ウ. | ニューラルネットワークのうち、中間層(隠れ層)が複数の層となっているものを用いるのがディープラーニングである。 |

| エ. | ディープラーニングでは、学習対象となる変数(特徴量)を定義して入力する必要がある。 |

| ア.適 切。 | 記述の通り。 |

|---|---|

| イ.適 切。 | 記述の通り。中間層(隠れ層)では、一つ前の層から受け取ったデータに対し「重み付け」と「変換」を施して次の層へ渡す。 |

| ウ.適 切。 | ニューラルネットワークのうち、中間層(隠れ層)が複数の層となっているものを用いるのがディープラーニングである。中間層(隠れ層)と呼ばれるネットワーク内での処理を経て望む情報として出力されるよう、何度も処理方法の調整を行うことで学習していく。 |

| エ.不適切。 | ディープラーニングでは、予測したいものに適した変数(特徴量)そのものを大量のデータから自動的に学習することができる。 |

| ア. | 日本鋳鉄管株式会社のAIを用いた水道管路劣化診断業務は、環境ビッグデータとAIを用いて、張り巡らされた配管の破損確率を詳細に算出し、網羅的・総合的に劣化診断を実施するものである。 |

|---|---|

| イ. | 清水建設株式会社のAI施工合理化システム「シミズ・シールドAI」は、「施工計画支援AI」と、「予算管理支援AI」の2種類のAIシステムから構成される。 |

| ア.適 切。 | 日本鋳鉄管株式会社のAIを用いた水道管路劣化診断業務は、アメリカ・Fracta社が構築した環境ビッグデータとAIを用いて、張り巡らされた配管の破損確率を詳細に算出し、兵庫県・朝来市の管路更新事業及び水道管の漏水防止並びに維持管理を効率的に推進するため、網羅的・総合的に劣化診断を実施するものである。 |

|---|---|

| イ.不適切。 | 「予算管理支援AI」が誤りで、正しくは「掘進操作支援AI」である。清水建設株式会社のAI施工合理化システム「シミズ・シールドAI」は、シールドトンネルの掘進計画を支援する「施工計画支援AI」と、シールドトンネルの掘進計画の予算管理を行う「掘進操作支援AI」の2種類のAIシステムから構成される。 |

| ア. | 沖電気工業株式会社(OKI)は、多様な配送パターンの条件をAIが自動で分析しながら、走行距離・コストが最小となる最適解を算出する「コスト最小型ルート配送最適アルゴリズム」を開発した。 |

|---|---|

| イ. | 日本通運株式会社は、「遠隔操作型ピッキングロボット」の稼働を開始し、導入目的であるピッキング作業の効率化・生産性向上、作業者の負荷軽減などの効果が得られることを確認した。 |

| ア.適 切。 | OKIの「コスト最小型ルート配送最適アルゴリズム」は、1拠点に1台で一括配送するケースから複数車輌で荷物を分割して配送するケースまで、多様な配送パターンの条件をAIが自動で分析しながら、走行距離・コストが最小となる最適解を算出できることが特長である。 |

|---|---|

| イ.不適切。 | 「遠隔操作型ピッキングロボット」が誤りで、正しくは「自律協働型ピッキングロボット」である。日本通運の「自律協働型ピッキングロボット(AMR)については、導入目的であるピッキング作業の効率化・生産性向上、作業者の負荷軽減などの効果が得られることが確認されている。 |

| ア. | キリンビール株式会社が2021年に試験運用を開始した、AIを活用して最適なビールの仕込→発酵の過程の計画を自動で立案するシステムの開発に当たっては、工場の熟練者へのヒアリングが行われた。 |

|---|---|

| イ. | データ活用サービスを手がける株式会社ブレインパッドは、伝統工芸品「熊野筆」を生産する会社とともに、「自動デザインプロダクト」を開発・導入した。 |

| ウ. | 株式会社ユーハイムが開発したバウムクーヘン専用AIオーブン「THEO(テオ)」は、職人と同等レベルのバウムクーヘンを無人で焼き上げることを可能とする。 |

| エ. | NECソリューションイノベータ株式会社の、良品画像の学習のみでAI技術により良品・不良品を検出・分類する機能を追加したクラウドサービス「NEC AI・画像活用見える化サービス / 生産管理・検査支援」は、主に食品製造業向けに提供開始された。 |

| ア.適 切。 | ビールの生産工程のうち、醸造における「仕込」→「発酵」の工程で、原材料を仕込み、どの液種をどのタンクに移していくかを計画する仕込・酵母計画が、AI化の対象となっている。同社の仕込・酵母計画システムは、各工場の熟練者へヒアリングを行うことでさまざまな制約を洗い出し、熟練者の知見を顕在化させ、標準化したものである。 |

|---|---|

| イ.不適切。 | 株式会社ブレインパッドは、伝統工芸品「熊野筆」を生産する株式会社晃祐堂とともに、熟練した職人が実施してきた筆の穂先の検品工程を自動化する「不良品検知プロダクト」を開発・導入した。 |

| ウ.適 切。 | ユーハイムが開発したバウムクーヘン専用AIオーブン「THEO(テオ)」は、職人が焼く生地の焼き具合を、各層ごとに画像センサーで解析することで、その技術をAIに機械学習させデータ化して、職人と同等レベルのバウムクーヘンを無人で焼き上げることを可能とする。 |

| エ.適 切。 | 記述の通り。例えば、同サービスでは、サバの加工ラインにおいて、サバ以外の魚種を想定できず、あらかじめ画像を準備できない場合、良品(検出したいサバ)の画像のみを収集し学習することで、良品・不良品の検出・分類が可能となる。 |

| ア. | a.サーモン | b.ヒレの形状 | c.職人の品質判定データ |

|---|---|---|---|

| イ. | a.サーモン | b.尾の断面 | c.漁獲海域の気象データ |

| ウ. | a.マグロ | b.尾の断面 | c.職人の品質判定データ |

| エ. | a.マグロ | b.ヒレの形状 | c.漁獲海域の気象データ |

| 電通と、電通国際情報サービス(ISID)が開発した、マグロの尾の断面から品質を判定するAI「TUNA SCOPE」では、5,000点を超える大量の尾の断面画像と、職人の品質判定データをもとに、それまで職人自身も言語化することが難しい暗黙知であるとされた目利きの技術をAIに継承させることに成功している。

AIを利用した技術は、漁業の分野でも活用が進んでいる。株式会社電通は、マグロの尾の断面から魚体の品質を判定するAIを開発した。日本の市場における熟練の職人は、長い修業を経てこの尾の断面による目利きをマスターし、マグロの買い付けを行っている。電通の開発したAIは、5,000点を超える大量の尾の断面画像と、職人の品質判定データをもとに、目利きの技術を継承している。 |

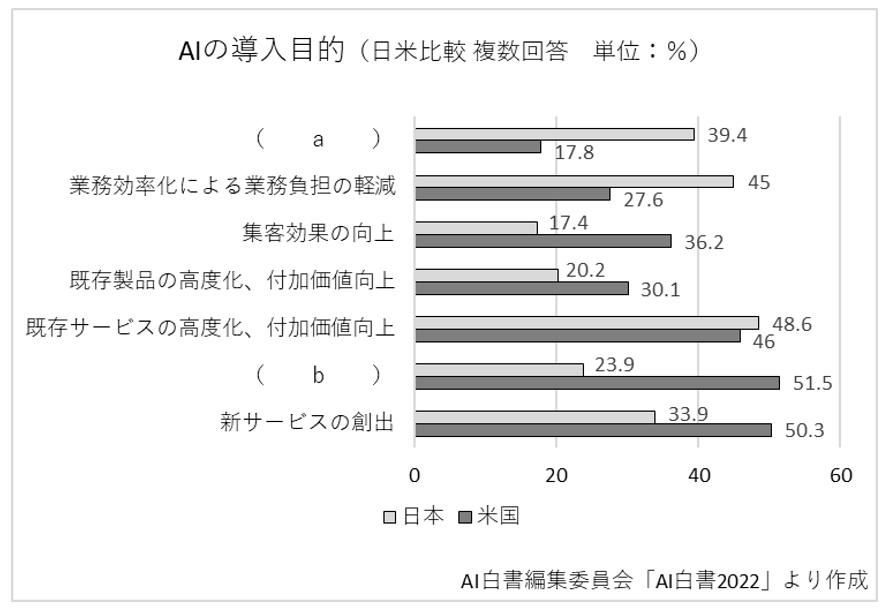

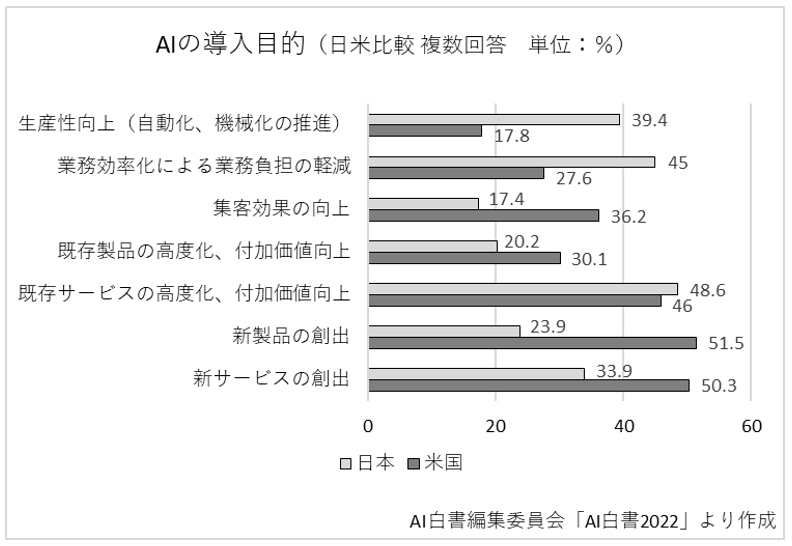

| ア. | a.生産性向上(自動化、機械化の推進) | b.新製品の創出 |

|---|---|---|

| イ. | a.生産性向上(自動化、機械化の推進) | b.熟練技術者のスキルの継承 |

| ウ. | a.新製品の創出 | b.生産性向上(自動化、機械化の推進) |

| エ. | a.新製品の創出 | b.熟練技術者のスキルの継承 |

| AIを導入している企業に導入目的を尋ねた結果を日米の企業で比較すると、米国企業では「新サービスの創出」「新製品の創出」「既存製品の高度化、付加価値向上」など顧客価値の向上に関する項目が日本企業より高い。日本企業では「業務効率化による業務負担の軽減」「生産性向上」など業務改善に関する項目が米国企業より高い。 |

| ア. | 「AI開発者」、「AI提供者」、「AI利用者」(以下「各主体」という。)は、AIシステム・サービスの開発・提供・利用において、自動化バイアス等のAIに過度に依存するリスクに対して、必要な対策を講じる。 |

|---|---|

| イ. | 各主体は、AIシステム・サービスの開発・提供・利用を通じ、AIに関わる全ての者の生命・心身・財産に危害を及ぼすことがないよう、様々な状況下でAIのパフォーマンスレベルを維持し、無関係な事象に対して著しく誤った判断を発生させないようにする。 |

| ウ. | 各主体は、それぞれのコントロールが及ぶ範囲において、本来の目的を逸脱した提供・利用により危害が発生することを避けるべく、AIシステム・サービスの開発・提供・利用を行う。 |

| エ. | 各主体は、特定の個人ないし集団への不当で有害な偏見や差別を最小化させるため、AIの出力結果が公平性を欠くことがないよう、AIに単独で判断させ、人間の判断を介在させない利用を検討する。 |

| ア.適 切。 | 記述の通り。「自動化バイアス」とは、人間の判断や意思決定において、自動化されたシステムや技術への過度の信頼や依存が生じる現象のことである。 |

|---|---|

| イ.適 切。 | 記述の通り。人間の生命・心身・財産及び環境への配慮として、様々な状況下でAIのパフォーマンスレベルを維持し、無関係な事象に対して著しく誤った判断を発生させないようにする「堅牢性(robustness)」を確保しなければならない。 |

| ウ.適 切。 | 記述の通り。各主体は、それぞれのコントロールが及ぶ範囲で本来の目的を逸脱した提供・利用により危害が発生することを避けるべく、AI システム・サービスの開発・提供・利用を行う。 |

| エ.不適切。 | 正しくは「単独で判断させるだけでなく人間の判断を介在させる」である。各主体は、AI の出力結果が公平性を欠くことがないよう、AI に単独で判断させるだけでなく人間の判断を介在させる利用を検討する。 |